为追寻先辈足迹,传承红色基因,7月26日,青岛科技大学赴青岛市城阳区“青春红途”实践团来到城阳丹山战斗遗址开展红色教育实践活动。实践团成员通过参观战斗遗址、聆听革命故事、与当地村民交流等形式,深入了解解放青岛战役中丹山岭阻击战的英勇事迹,深刻感悟革命先烈不畏牺牲、英勇奋斗的崇高精神。

挖掘地方红色文化资源,赓续红色血脉

学校今年《关于开展青岛科技大学2025年大学生暑期社会实践活动的通知》明确提出,要依托各地红色资源,开展重走红色足迹、追溯红色记忆、访谈红色人物、挖掘红色故事、体悟红色文化等多种形式的活动。因此,学院在组织今年的暑期社会实践时,更加注重挖掘新时代地方红色文化资源的当代价值。在梳理过程中,我们也更加深刻地认识到,地方红色文化资源具有历史、时代、地域等方面的特殊性,是我国文化资源中不可忽视的重要组成部分,而城阳丹山战斗遗址就是其中之一。

血染丹山铸丰碑:青岛解放关键战场的红色传承

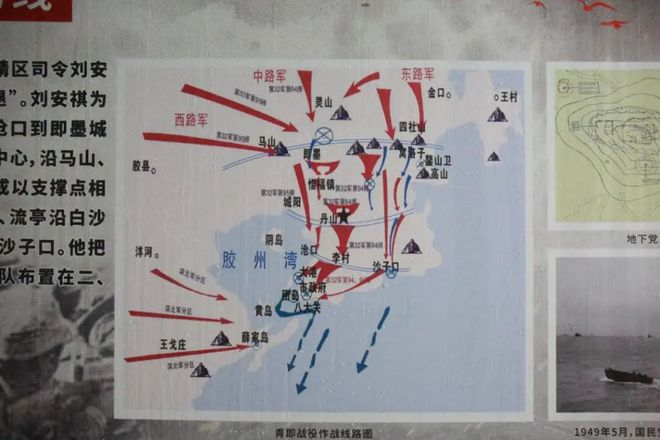

城阳丹山战斗遗址,位于城阳区夏庄街道丹山社区丹山岭。1949年5月3日,解放青岛战役打响。丹山岭因位于进入青岛市区的原李惜、李塔两条交通要道之间的特殊位置,成为国民党军队在青岛负隅顽抗的最后一道防线。解放军经过浴血奋战攻克丹山,为解放青岛扫清了障碍。现今,已建成丹山公园,公园内建有丹山红色教育基地,青岛政府授牌此地为“青岛市国防教育基地”。依托鲜活感人的红色历史及战斗事迹,具有较高的红色教育价值。

课本外的丹山战役:触摸洞壁上未冷却的热血

当实践团队员们走进防空洞,历史便映入眼帘。洞壁上的图片和故事配上同学们生动的讲解,丹山战役就不仅仅是存在于课本中苍白的四个字,而是有血有肉的英雄铸就的不朽的红色传奇。侦察员王嘉祥乔装长工卧底侦查敌情、连指导员雷风春舍身救乡亲、女战士徐玉珠敌堡前救伤员、小战士张克信冒死炸暗堡……看到这些与自己同龄的战士们的革命事迹,队员们深受触动:我们处在同样的青春坐标,但因为时代不同而有了不同的青春命题。但从这一刻起,传承红色基因不再是抽象口号,而是跨时空的青春对话与时代使命的交接。

触摸弹孔的温度:从碉堡残垣到红色基因的青春接力

参观过程中,队员们发现丹山岭上仍遗留着当年激战的痕迹——国民党军队修筑的水泥碉堡、暗堡和蜿蜒曲折的交通壕依旧矗立在荒草间,斑驳的墙体上弹孔密布,仿佛仍在诉说着那场惨烈的战斗。当指尖触碰那些深浅不一的弹痕时,70多年前的枪炮声似乎就在耳畔回响。这些鲜活的战争遗迹,让"丹山战役"四个字顿时有了温度,队员们不禁屏息凝神,想象着当年解放军战士如何在枪林弹雨中奋勇冲锋,用鲜血染红了这片山岭。每一处工事都是历史的见证者,每一道弹痕都是一段永不褪色的红色记忆。

当历史在泪光中复活:丹山战役影像里的心跳与回响

在丹山战役旧址的最后一站,实践团成员共同观看了记录这段历史的珍贵影像。影片中,硝烟弥漫的战场画面与亲历者含泪的讲述交织在一起——那些鲜为人知的战斗细节、战士们舍生忘死的壮举、老乡们冒死支援前线的故事,无不令人动容。当看到白发苍苍的老兵提及牺牲的战友时哽咽难言,当听到村民回忆解放军严守纪律、露宿街头的往事,队员们不禁潸然泪下。银幕上的炮火轰鸣与眼前的断壁残垣重叠,那一刻,历史的重量压上心头,而血脉中奔涌的共鸣却愈发清晰。影片结束,寂静中只余山风呜咽,但每个人都知道:有些心跳,早已跨越时空,与这片土地上的英魂同频共振。