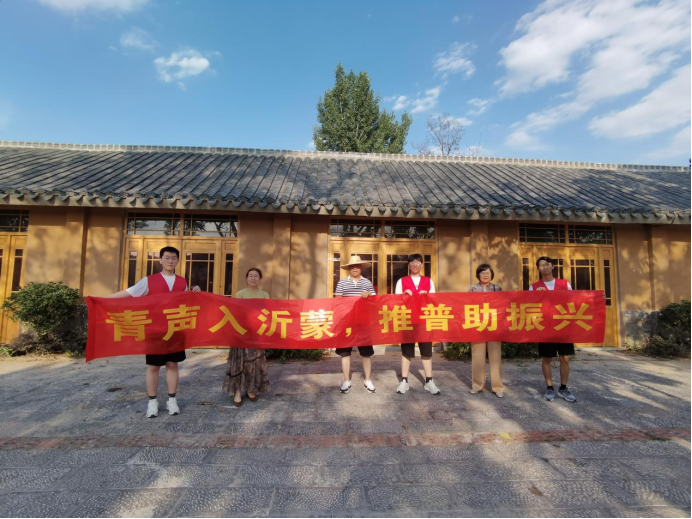

7月14日上午,“推普冲锋” 志愿团队中的三名大学生,依托暑期 “三下乡” 社会实践活动,深入临沂市罗庄区开展语言文化服务。团队紧扣 “青声入沂蒙,推普助振兴” 主题,先后在华盛江泉实验学校幼儿园部、大众十八坊非遗工坊及后河湾村开展实践,通过推广普通话、科普新知识、探访非遗、记录方言等行动,为家乡文化振兴注入青春动能。

校园启蒙:普通话里播撒新希望

团队首站走进华盛江泉实验学校幼儿园部。针对幼儿语言发展特点,志愿者们设计了 “看图说词”“情景对话” 等互动环节,用卡通图片引导孩子们学说 “老师好”“谢谢” 等日常用语,通过分组竞赛激发参与热情。活动现场,孩子们主动用普通话分享自己的玩具,课堂互动率达 90% 以上。

结合乡村儿童科技教育需求,团队同步开展 AI 科普小课堂。志愿者们借助本地企业生产的智能语音玩具,演示 “语音指令控制”“故事播报” 等功能,用 “会听话的小助手” 这样的通俗表述,帮助幼儿理解人工智能概念。据幼儿园教师反馈,活动后多个孩子主动询问 “如何用普通话和机器人说话”,展现出强烈的学习兴趣。

非遗探访:乡音里读懂文化根脉

在大众十八坊,团队重点调研非遗技艺与方言的共生关系。该工坊涵盖的剪纸、陶艺等十八项非遗,均保留着浓郁的沂蒙地方特色。在剪纸传承人李淑兰的工作室,志愿者们记录下 “铰花”(剪纸)、“凿子”(刻刀)等方言术语;在陶艺工坊,艺人王庆国用方言讲解 “拉坯”“上釉” 等工序时,团队同步标注对应普通话表述,形成《非遗技艺方言 - 普通话对照表》初稿。

“这些老手艺的叫法,都是一辈辈传下来的‘活化石’。” 团队负责人表示,通过与 5 位非遗传承人的深度交流,他们已收集到 30 余条具有地域特色的方言词汇,为后续非遗文化推广提供了基础资料。

乡村实践:推普护音两相宜

在后河湾村,团队采取 “入户访谈 + 现场教学” 模式开展工作。针对村民反映的 “外出务工语言障碍”,志愿者们编写《日常普通话 100 句》手册,涵盖求职、购物等场景;在村文化广场设立咨询点,现场解答 “平翘舌发音”“常用量词搭配” 等问题,单日服务村民 60 余人次。

同时,团队注重方言保护。通过与 20 位 60 岁以上老人交流,记录下 “夜来”(昨天)、“杠赛来”(非常好)等 28 条特色方言表达,并录制 5 段方言故事音频。村民张桂兰说:“孩子们既教咱说‘官话’,又稀罕咱老辈的话,这样挺好。”

青春担当:用行动诠释初心

此次实践历时 3 天,形成《乡村幼儿普通话启蒙方法建议》《罗庄区非遗方言术语汇编》等成果。团队成员表示,作为临沂青年,能为家乡语言文化建设出力,既自豪又深感责任重大。下一步,他们将把收集的方言资料捐赠给当地文化馆,并计划通过线上课堂持续开展普通话公益教学。

“推普不是丢乡音,而是让家乡话在更广阔的舞台被听懂、被尊重。” 正如团队口号所倡导的,这群青年正以实际行动,让普通话成为乡村振兴的 “沟通桥”,让方言成为文化传承的 “聚宝盆”。